以印學為宗·開西泠新風——沈慧興先生金石書法題跋藝術品鑒

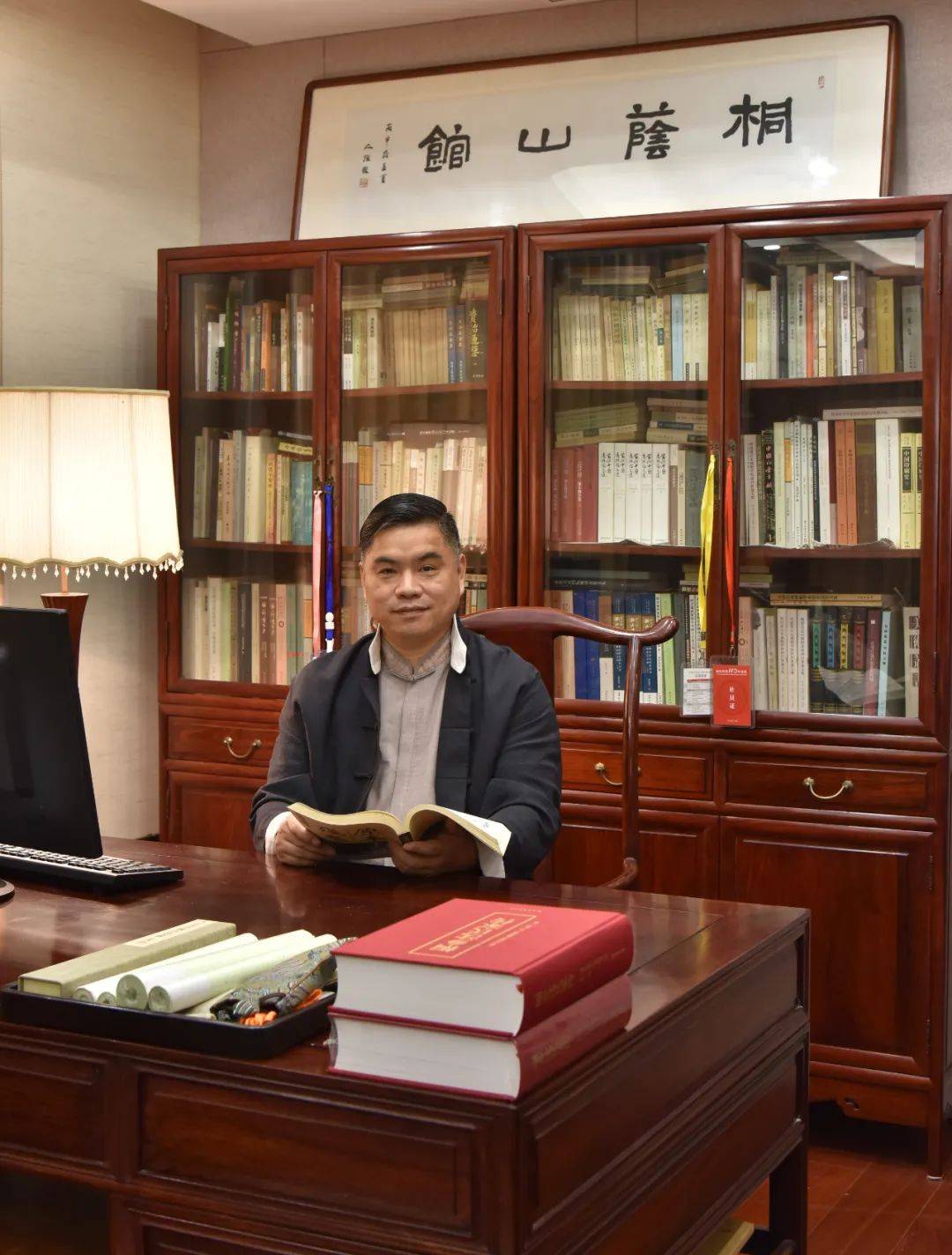

沈慧興,男,浙江省桐鄉市人,1970年3月生于蘇州。字泠君,室桐蔭山館,號泠道人。書法篆刻創作和理論研究先后師承西泠袁道厚、余正和孫慰祖先生。現為浙江省桐鄉市文聯青桐印社社長、西泠印社社員、浙派篆刻藝術研究院院務委員、上海書店出版社青桐印社編輯室主任、浙江省書協學術委員會委員、嘉興畫院畫師等。

桐蔭山館書房

1985年以來,作品多次入展西泠印社、中國書協舉辦的展覽,同時發表于《書法報》、《美術報》、《西泠印社》等刊物。篆刻作品在中國2010上海世博會期間,由日本郵便發行紀念郵票十枚,并在日本館舉行發行儀式。2014年參加首屆世界互聯網大會,為中外嘉賓表演創作中國篆刻藝術。

為中外嘉賓表演創作中國篆刻藝術

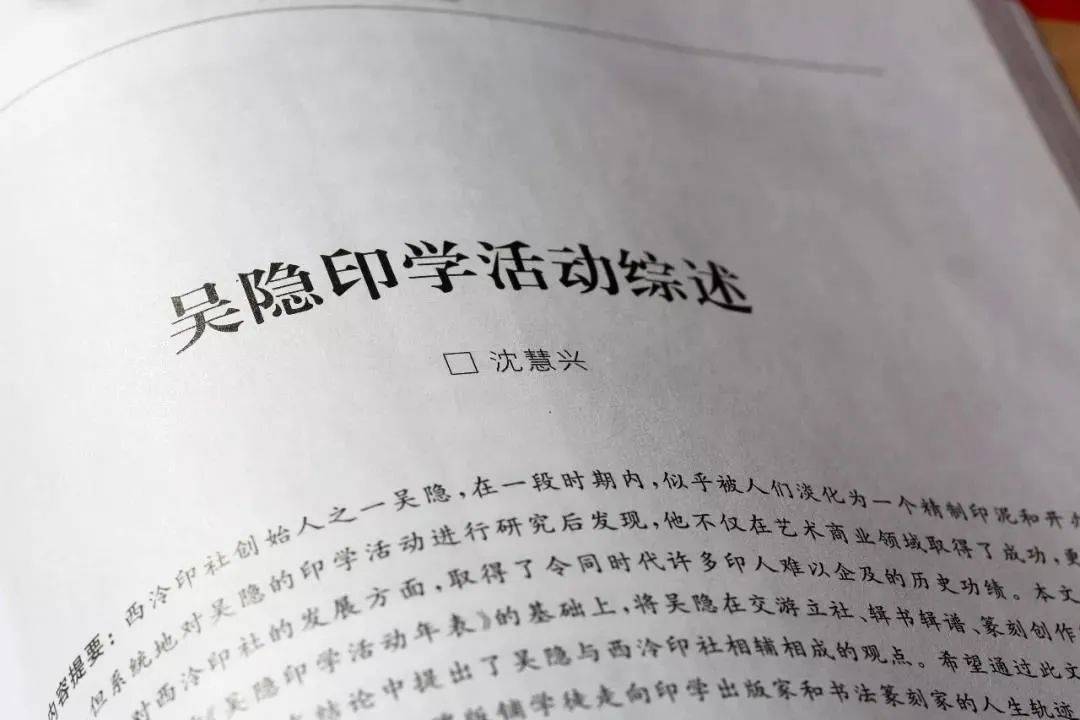

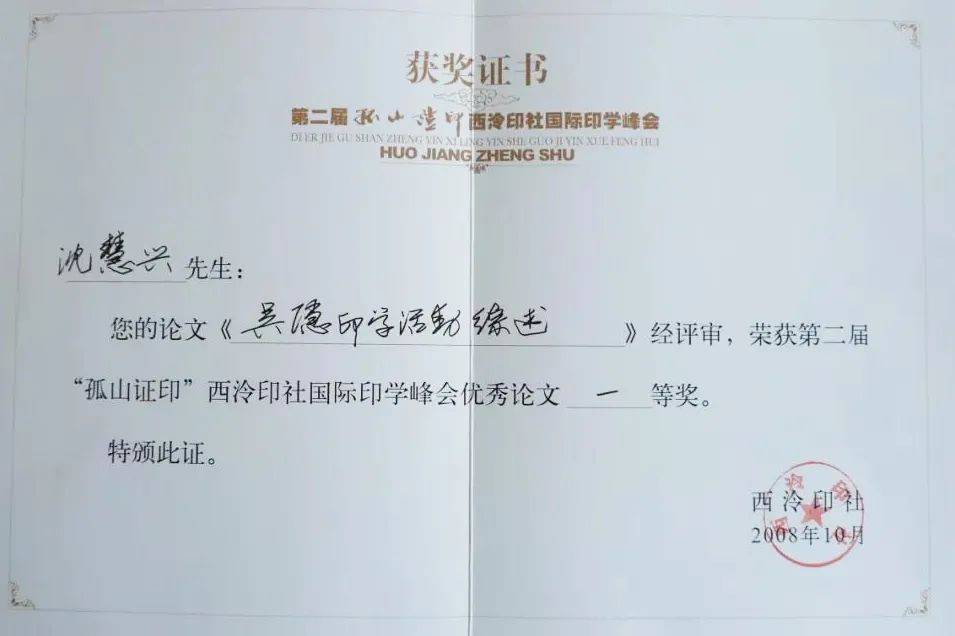

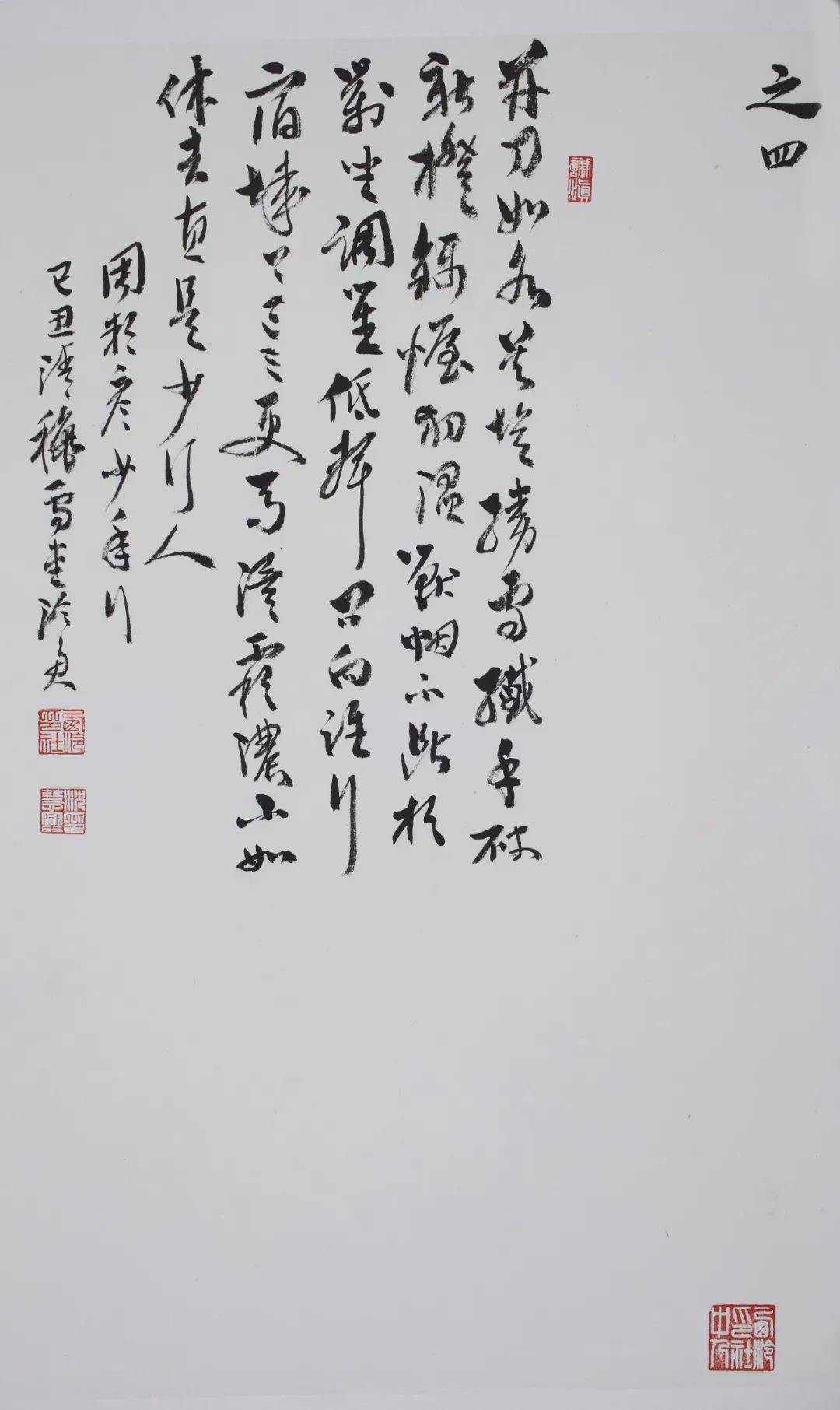

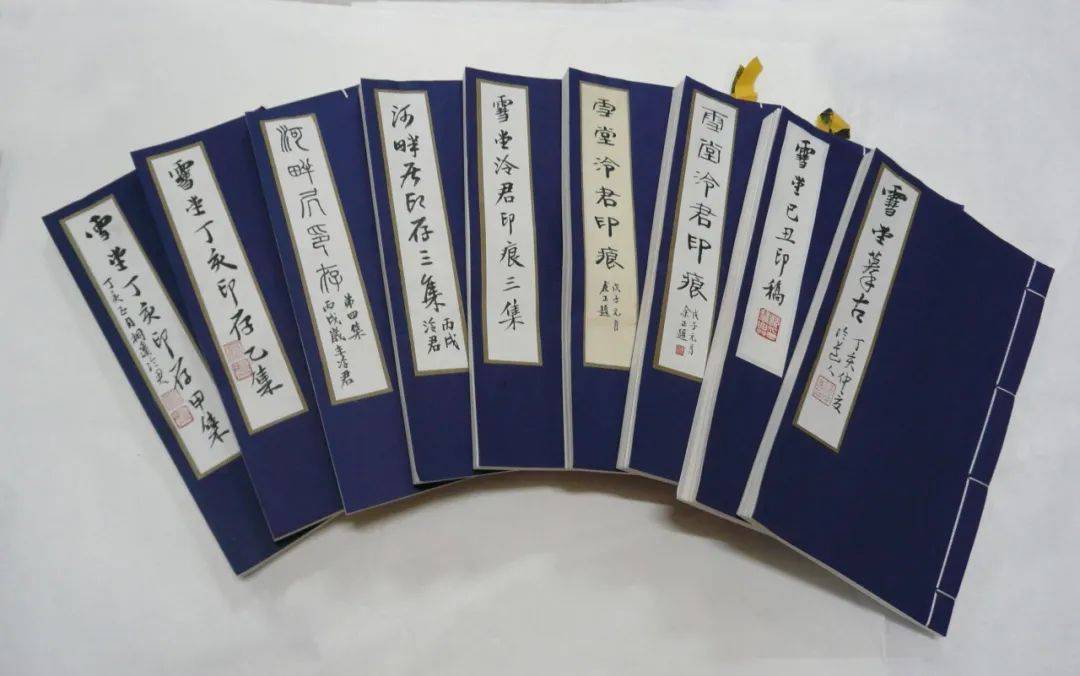

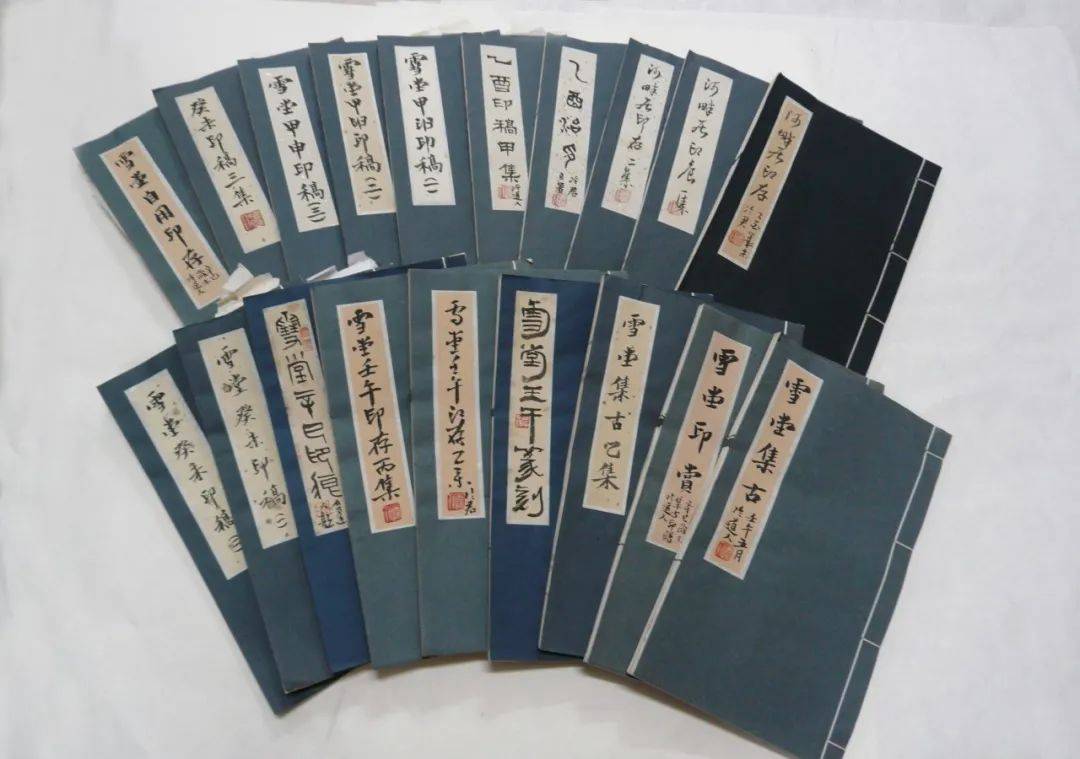

《桐鄉印史稿》等論文11次入選西泠印社等單位主辦的國際印學理論研討會,其中2008年《吳隱印學活動綜述》獲西泠印社第二屆國際印學峰會一等獎,并直接加入西泠印社。印學論文收入中國書協主編的《當代中國書法論文選(印學卷)》。編著出版有《桐鄉印人傳》、《沈慧興印學文稿》、《桐鄉文脈》、《西泠印社小志(點校本)》、《桐鄉人大志》、《泠君手藝—沈慧興書法篆刻文房清玩作品集》、《洲泉詩詞印譜》、《紅色印記篆刻作品集》、《溫故知新—齊魯?吳越儒家經典名句篆刻聯展作品集》、《胡匊鄰印存》、《青桐印社成立三十周年暨當代篆刻社團聯展作品集》、《松雪詩印》、《桐鄉沈氏家傳》等十余種。

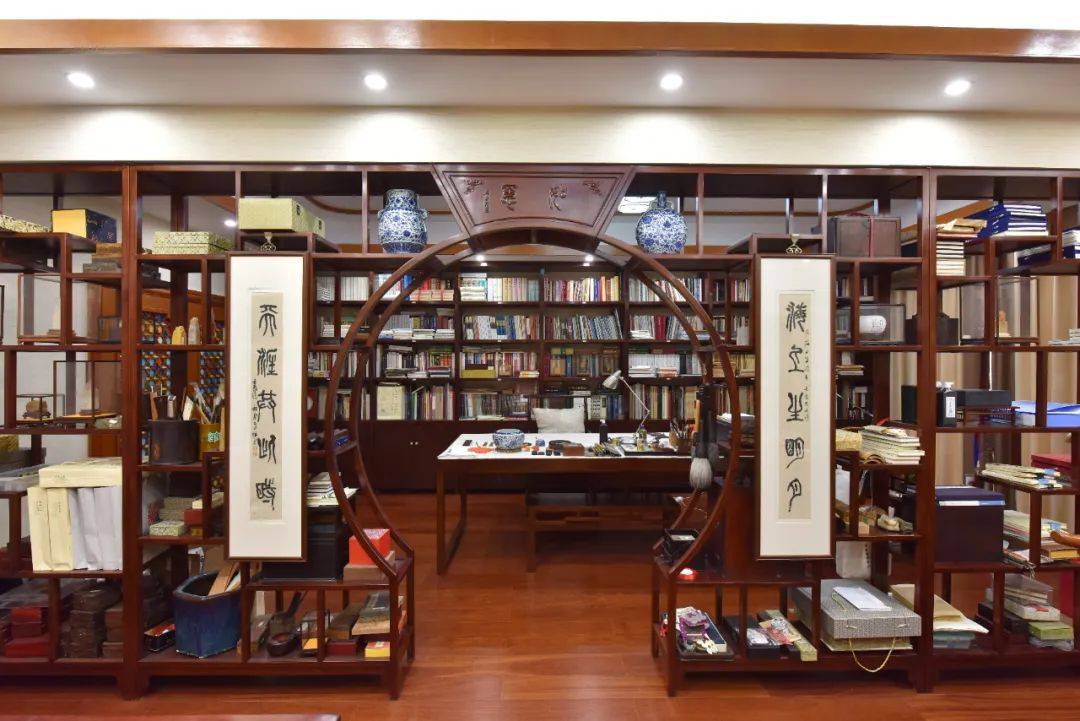

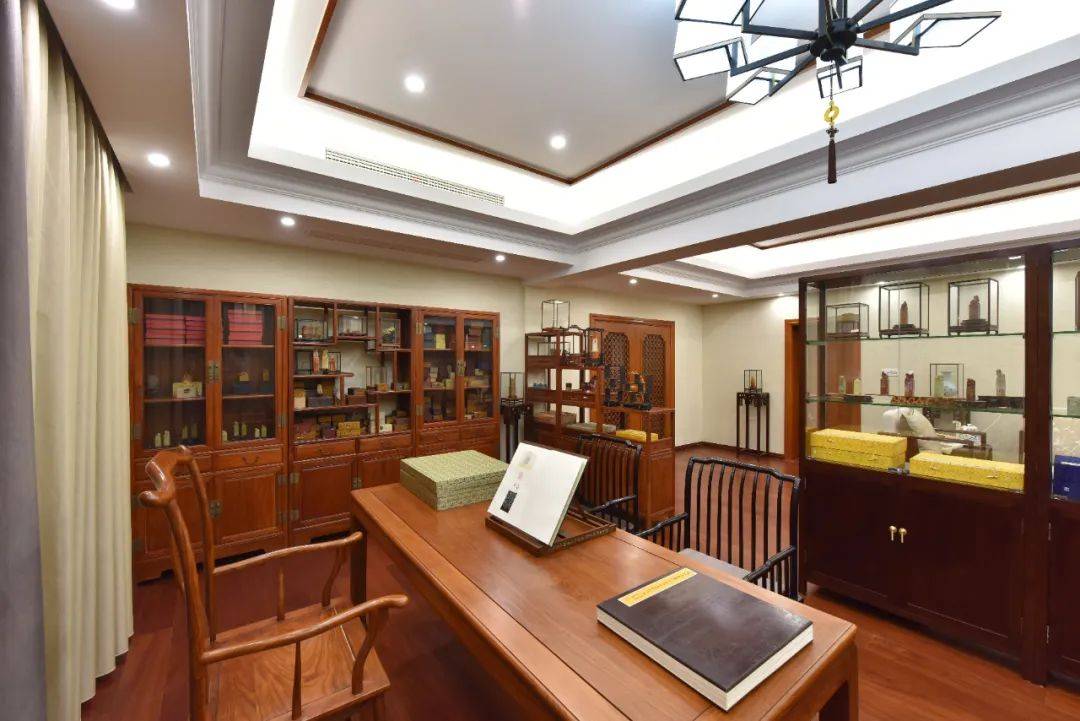

桐蔭山館作品陳列室

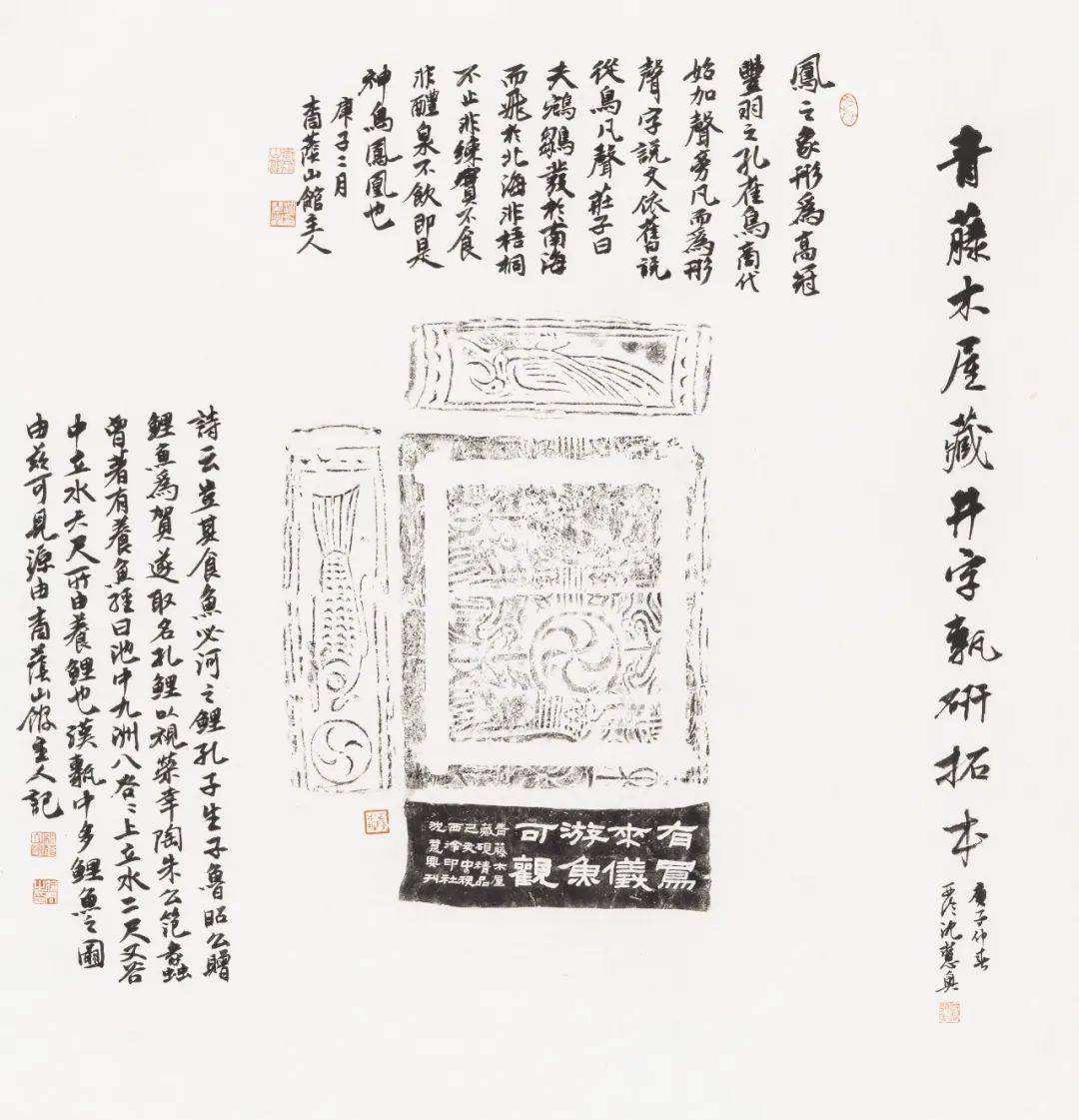

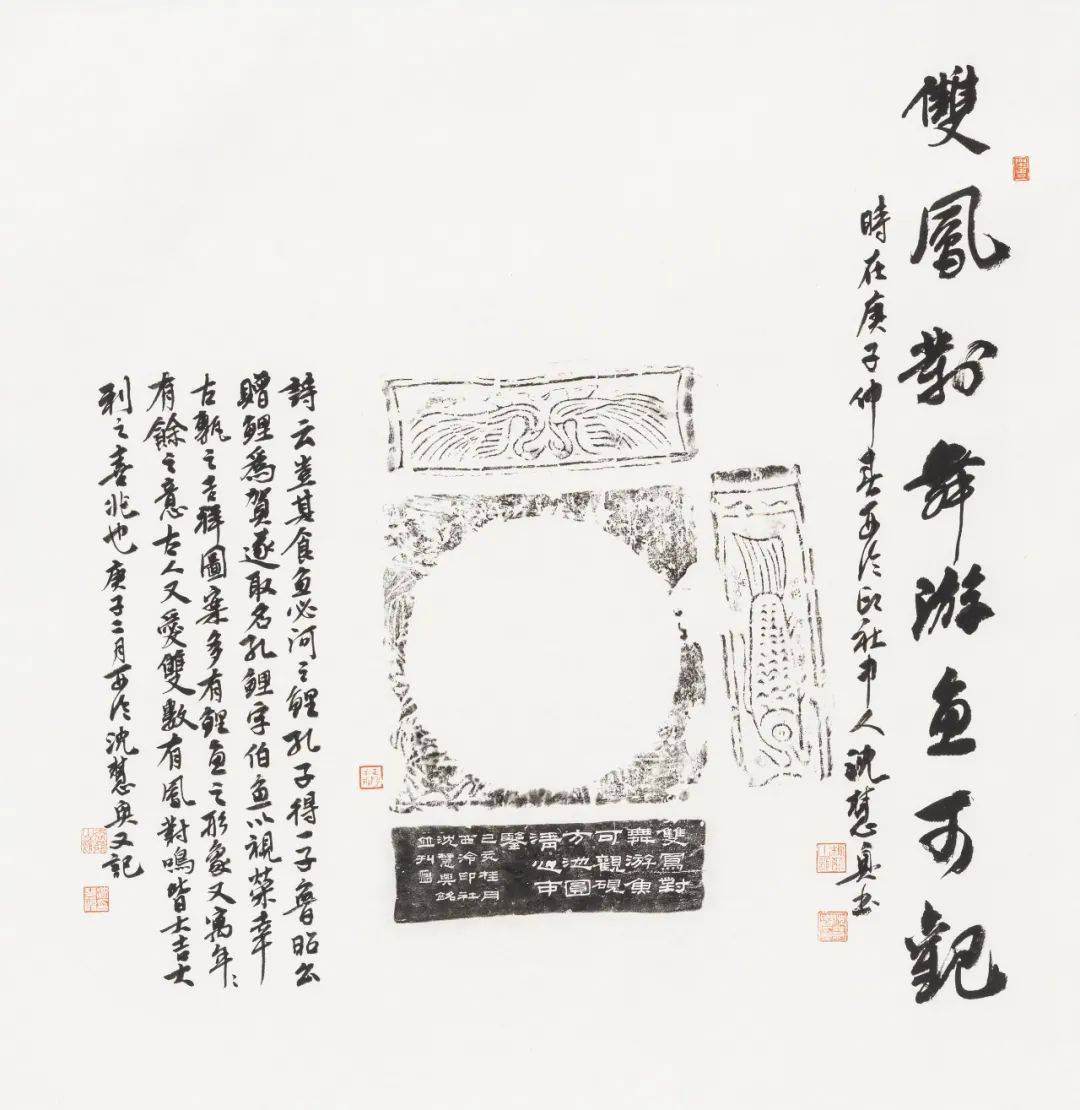

1999和2009年分別在浙江桐鄉市舉辦書法篆刻展;2010年在日本大阪市舉辦金石書法展;2011年與賀雪峰在蘇州市文聯舉辦書畫印聯展;2015年10月率青桐印社代表團赴日本京都美術館舉辦展覽;2016年11月在蘇州古舊書店舉辦“金石有聲—桐蔭山館文房精品與金石題跋展”。

桐蔭山館外景

刀筆相濟 金石同堅

——沈慧興訪談錄

受訪人:沈慧興

采訪人:袁衛民

訪談地點:青桐印社

訪談時間:己亥谷雨

袁衛民(以下簡稱袁):你兒時在蘇州長大,何時回到桐鄉?

沈慧興(以下簡稱沈):因為母親是蘇州知青的關系,我從小在蘇州的葑門長大。又因戶口不在蘇州,1977年我8歲時,回到了桐鄉縣梧桐公社民星大隊上小學。當時的一、二年級還是在一個教室上課,語文數學的任課老師徐明珠是上海知青,即現在西泠印社社員傅其倫先生的夫人。

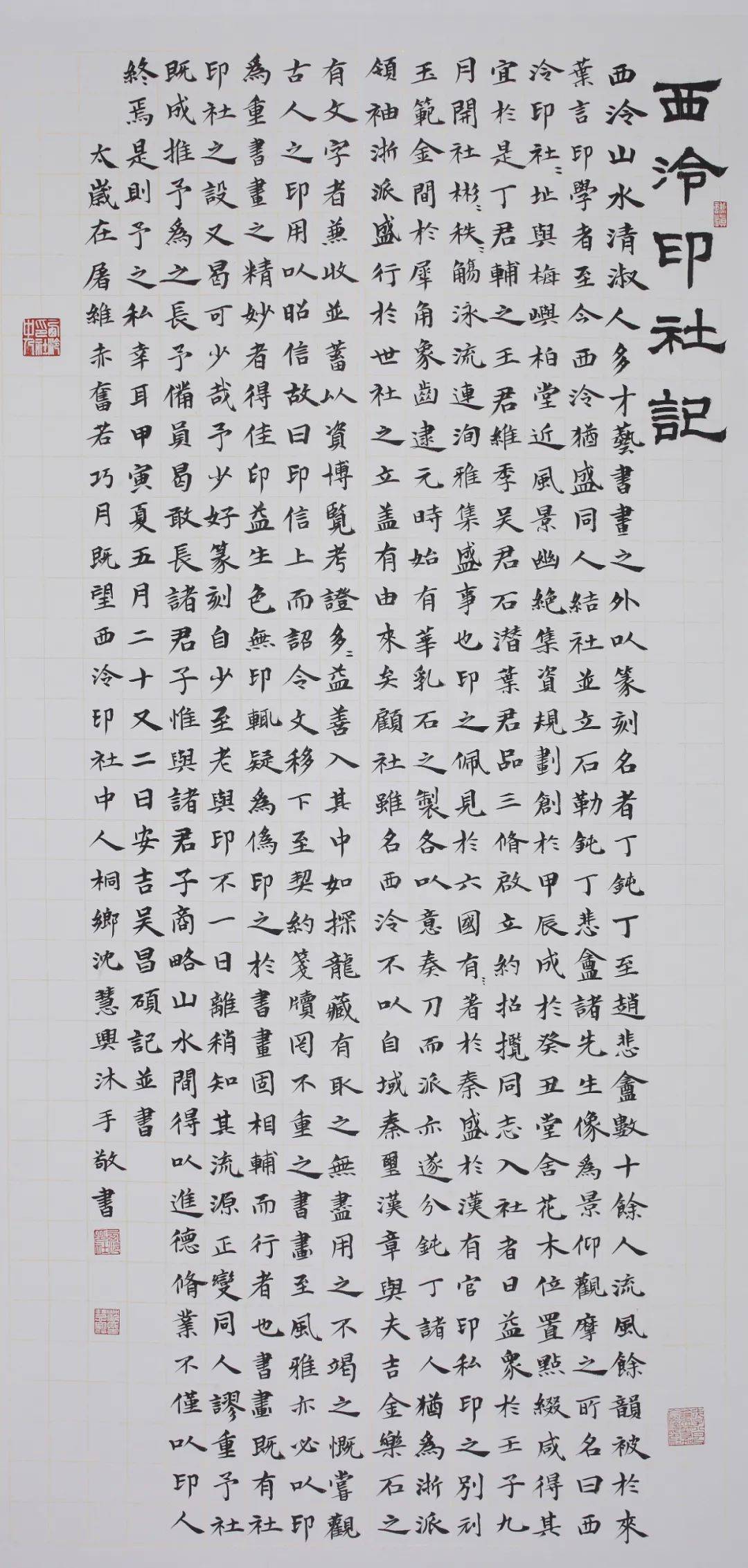

小楷·《西泠印社》記

袁:外婆家印象最深的是什么,有哪些童年趣事?

沈:外婆家印象最深的是青石板路和清澈的小河。因為外公、外婆、舅舅、姨夫等親戚比較多,所以經常要在蘇州葑門、盤門、相門、婁門之間走動,城內的青石板路和粉墻黛瓦,是最熟悉不過的場景。婁門的動物園去得多,其他的著名園林反而去得少。葑門離蘇州大學不遠,當時經常與幾個表兄到蘇大的池塘釣魚。但那時不知道是蘇州大學,印象中只是一些拿著書的人,來來往往、行色匆匆,也不管我們這些釣魚的小孩子。

袁:你學的專業是檔案管理,當時怎么想到選擇這個專業?

沈:桐鄉縣城南初中畢業后,我考取了嘉興市中等專業學校。1985年學校初辦,有文秘檔案、絲綢等三個專業班,但并沒有固定的校址,文秘檔案專業班是寄放在桐鄉三中的。當時考取后,就接到了嘉興中專的入學通知書,才知道學的是文秘檔案專業。到濮院鎮桐鄉三中報到后,才知只有一個班,共40人。因為學了這個專業,才有機會分配到人大工作了30多年。受文秘檔案專業的影響,此后自學考試的大專和本科,自然選擇了文秘專業。我一生很大的一個遺憾,就是取得了自學考試大學本科的文憑,但沒有校園生活的體驗。

袁:難怪,你這么多年以來可以堅持系統地保存你自己的藝術檔案,與你的專業素養有關吧?

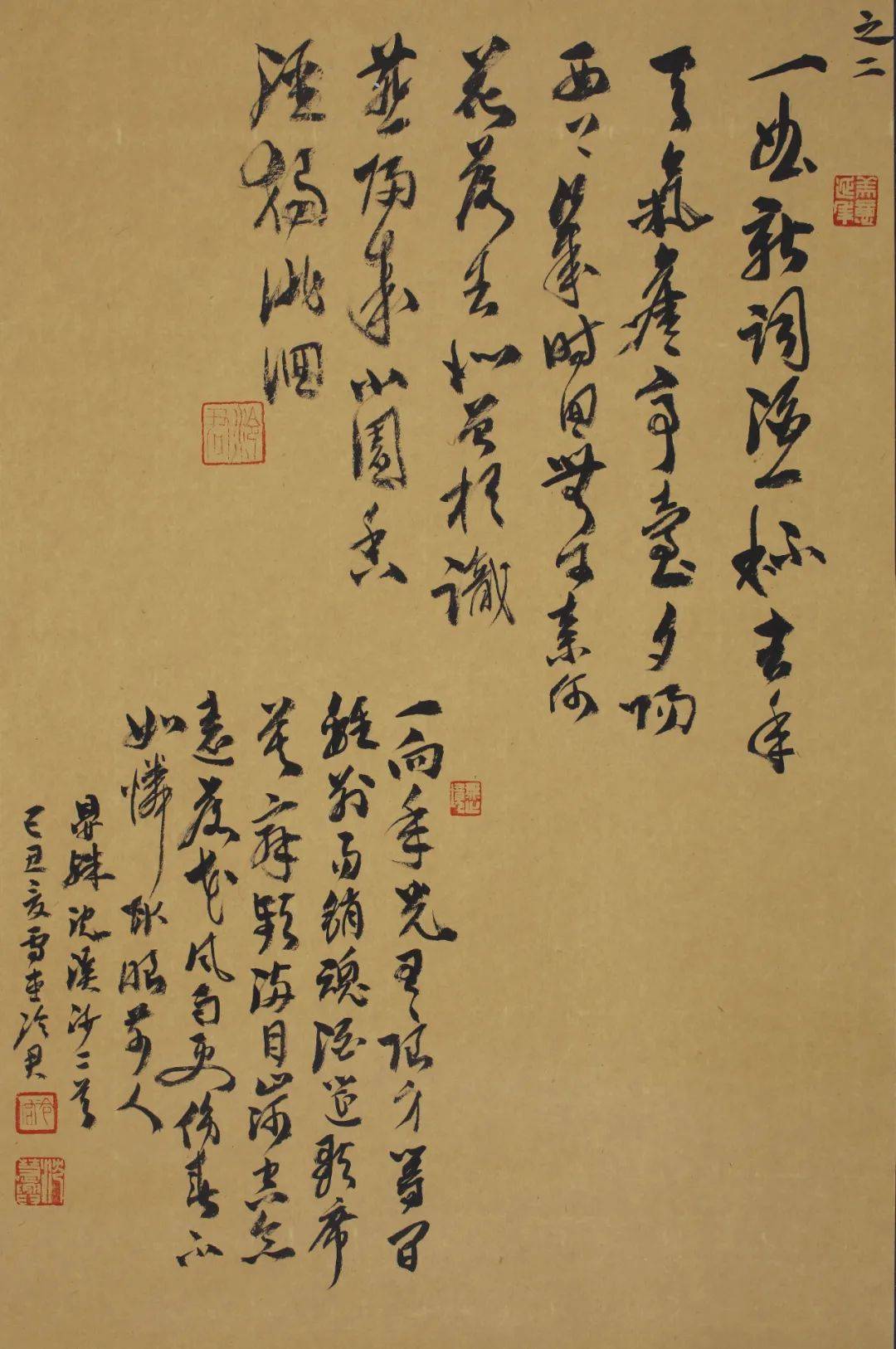

沈:對個人藝術資料、文件的保存歸檔,是單位從事檔案工作后的職業習慣。從1985年開始學習書法篆刻以來,我大部分的練習或者作品都按時間順序保存下來,這個習慣也許會保持終身。將來回顧自己一生的藝術學習歷程,我覺得是一件很有意義的事。這些藝術檔案現在是放在家中自用,將來最好的歸宿應該是檔案館。

袁:你后來學歷上的進步,都是通過自學考試,這是挺不容易的。

沈:自學考試,這我學歷成長的正確選擇。剛參加工作,才18周歲,認為一個中專生做檔案工作,知識已經足夠了,所以有點按步就班、不思進取。后來一個機關里的老干部語重心長地對我說:“有空,就要學習,你們以后任重道遠,前途無量。”九十年代初,開始公開選拔領導干部,我因沒有大專文憑,不能報考,對我的觸動還是很大的。于是選擇了自學考試,因為自考能真正學到知識,而不僅僅是取得文憑。現在回顧一下自己的學業,很大一部分的基礎,還是從自考得來的,如古代漢語、現代漢語、秘書學、寫作學、新聞學、檔案學等專業。為了學有所長,我還特意選了訓詁學、聲韻學等比較冷辟的課程,來代替英語的學分,其中訓詁學考了三次,才勉強通過。通過自學考試,掌握了古代漢語與訓詁學的一些基本常識,為今后的印學研究打下了一些基礎。

袁:你的篆刻啟蒙于何時?當時是什么情況?

沈:1985年9月入學嘉興中專后,其中一門課就是書法,書法老師是沈雪明老師,篆刻參加了馬友今老師的課外興趣班。當時馬友今老師剛從浙師大畢業分配到桐鄉三中工作,是畢民望先生的學生,又是浙師大芙蓉印社的第二任社長。畢民望的先生是鄧散木,所以我學篆刻的“第一口奶”,就是鄧散木風格。第二年,學校便成立了一個學生社團—梅涇印社,全校共有50多人。因為我學習篆刻的積極性最高,大家便推舉我為社長。作為社長,我斗膽向學校申請活動經費30元,時任桐鄉三中教導主任的顧樹華老師很爽快地答應了。領了30元錢,第二天就到嘉興博物館門口的文具店,買了一批印石、印泥、刻刀和宣紙,組織同學們刻了起來。上學期間,我居然還獲得了一個全國中學生書法篆刻優秀獎,學習篆刻的興趣更濃了。

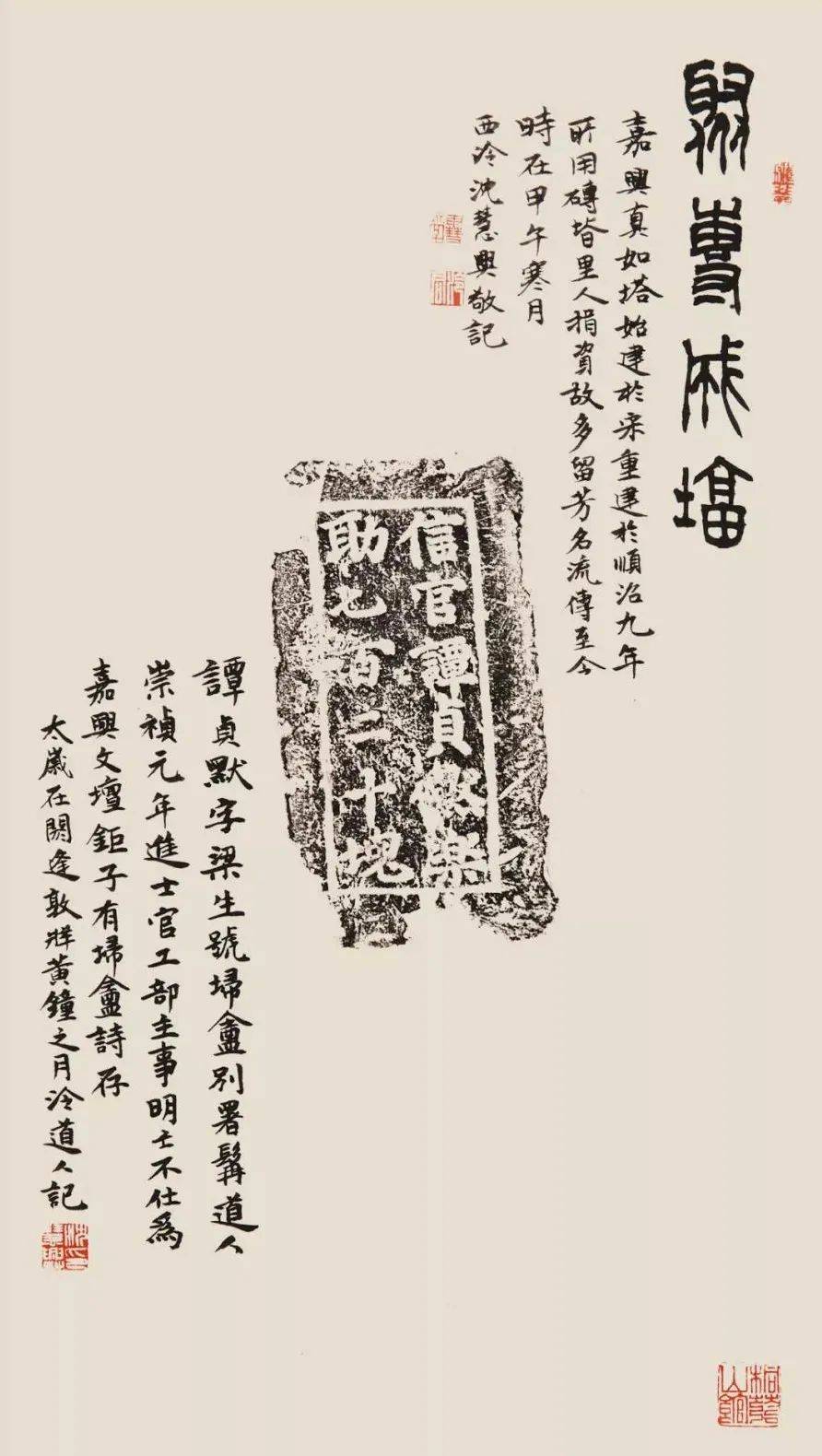

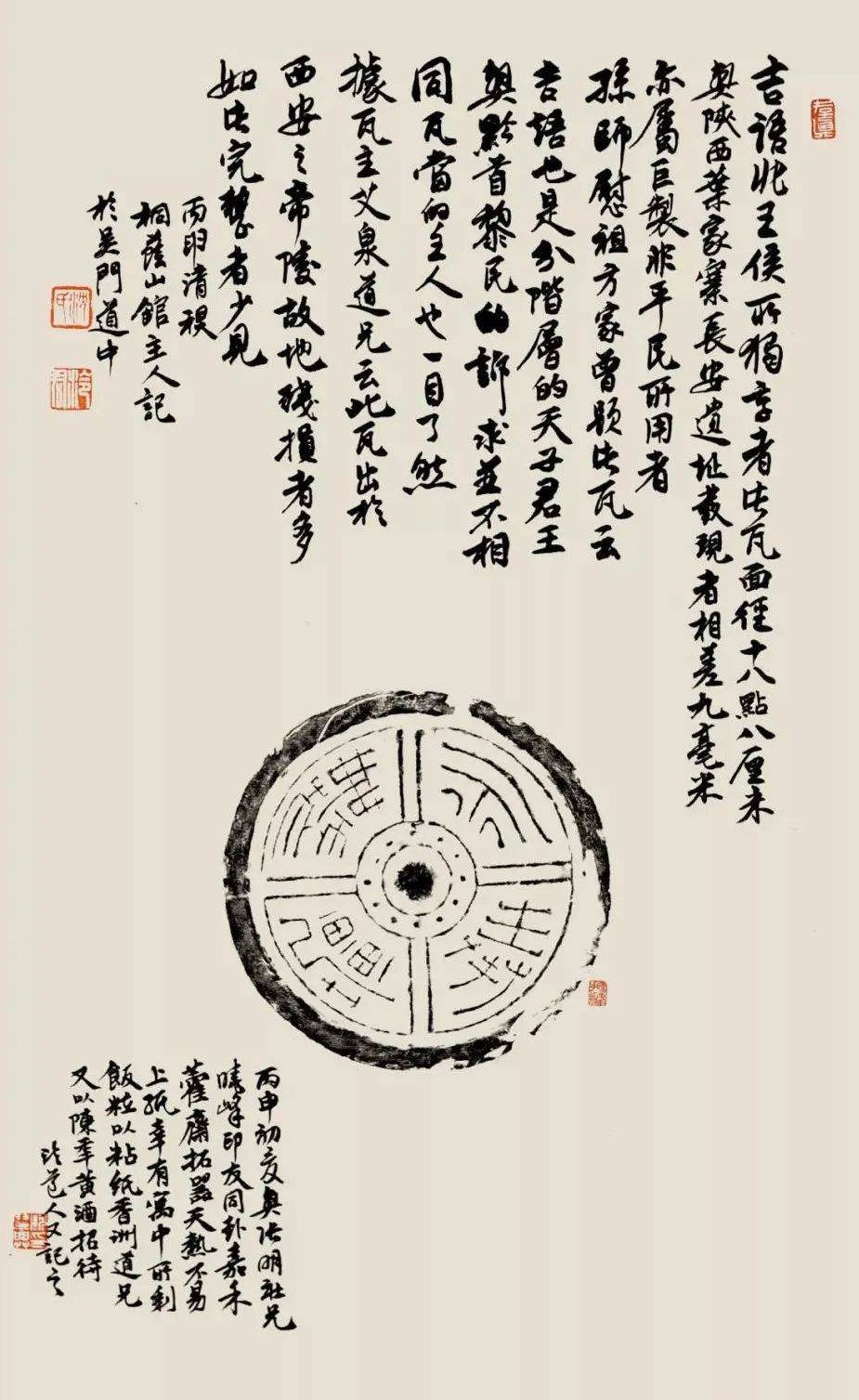

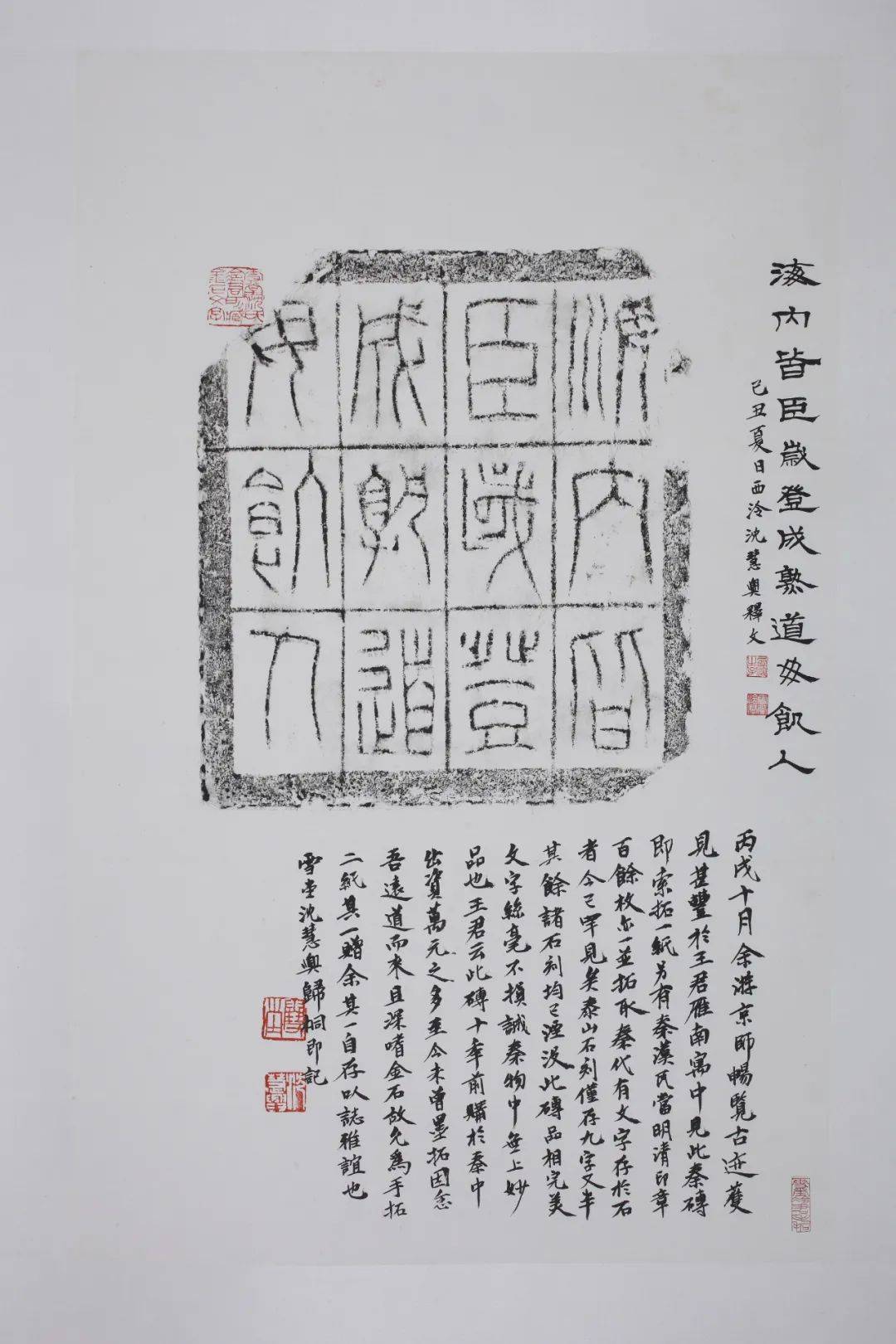

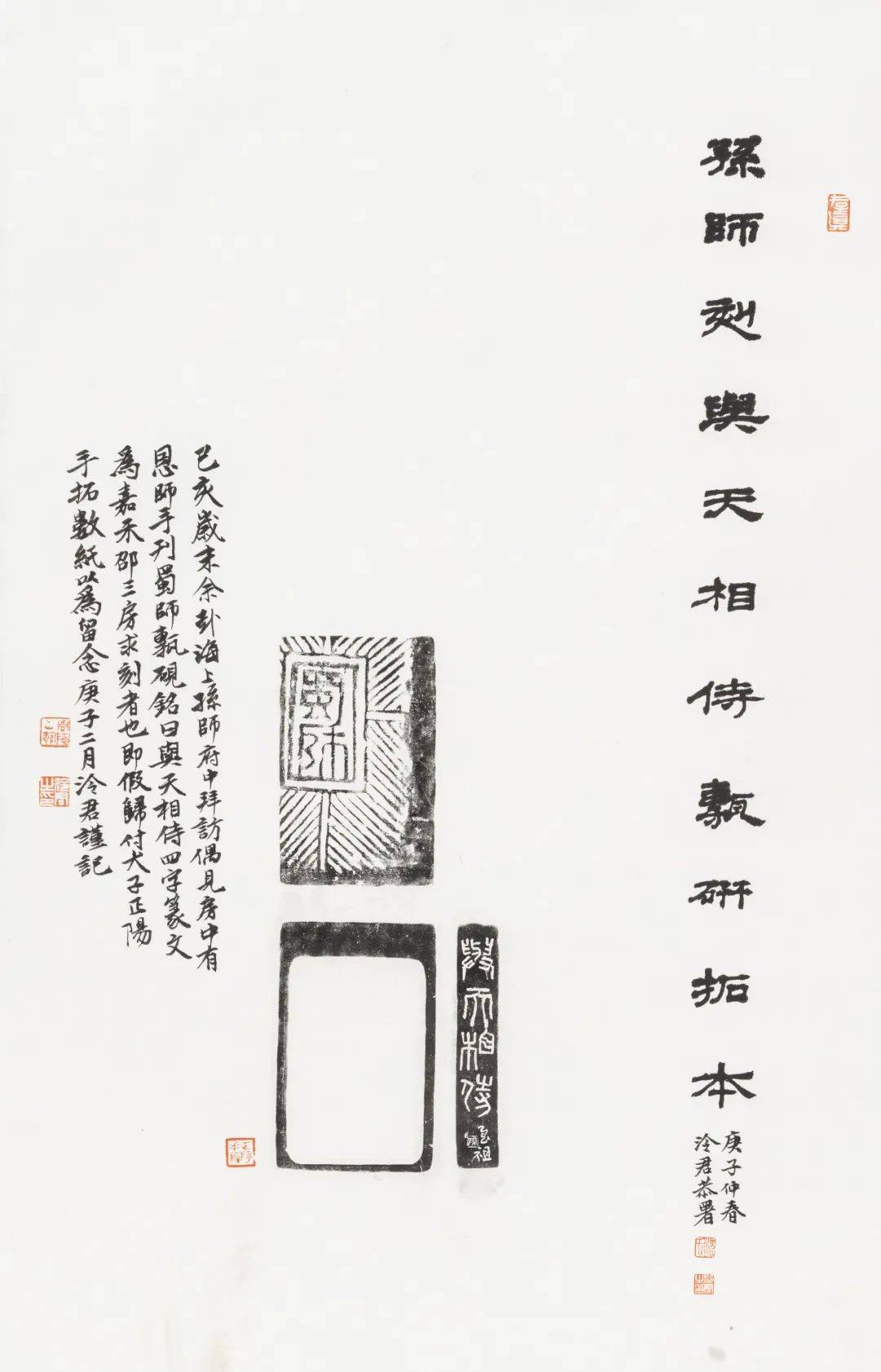

秦磚拓片及題跋

袁:你是何時與袁道厚老師結緣的?最讓你感動的是什么?

沈:1989年春,是我參加工作第二年,聽說桐鄉君匋藝術院的袁道厚老師創辦《篆刻報》和青桐印社,我就去拜訪他。自我介紹之后,我們算正式認識了。此后經常去,不知不覺中便以師生相稱了。那時沒有拜師這種儀式,口頭上承認,就算正式學生了。袁道厚老師的學生很多,后來我就幫他處理一些文秘工作,時間一長,就成了青桐印社秘書長。袁老師平時的教育,是潛移默化式的,沒有教材,也沒有作業。你刻了印請他去指點,他就說什么地方不好,今后改進等等。一次我到他辦公室幫他剪印稿,剪下來的紙屑飄了一地,袁老師并沒有指責我,而是彎腰把一片片小紙屑從地上撿起,放到垃圾桶里。這一刻我真的很受教育,所謂的言傳身教,大概就是如此。

袁先生當時認識很多篆刻界的名人,他就帶著我一個個去認識,這是需要雅量的。九十年代初到上海韓天衡先生、孫慰祖老師家里,杭州葉一葦先生、余正老師家里,湖州譚建丞先生家里,都是袁老師帶我去的。因為袁老師的推薦和介紹,我又進一步拜余正先生和孫慰祖先生為師,這是我終身銘記的恩情。

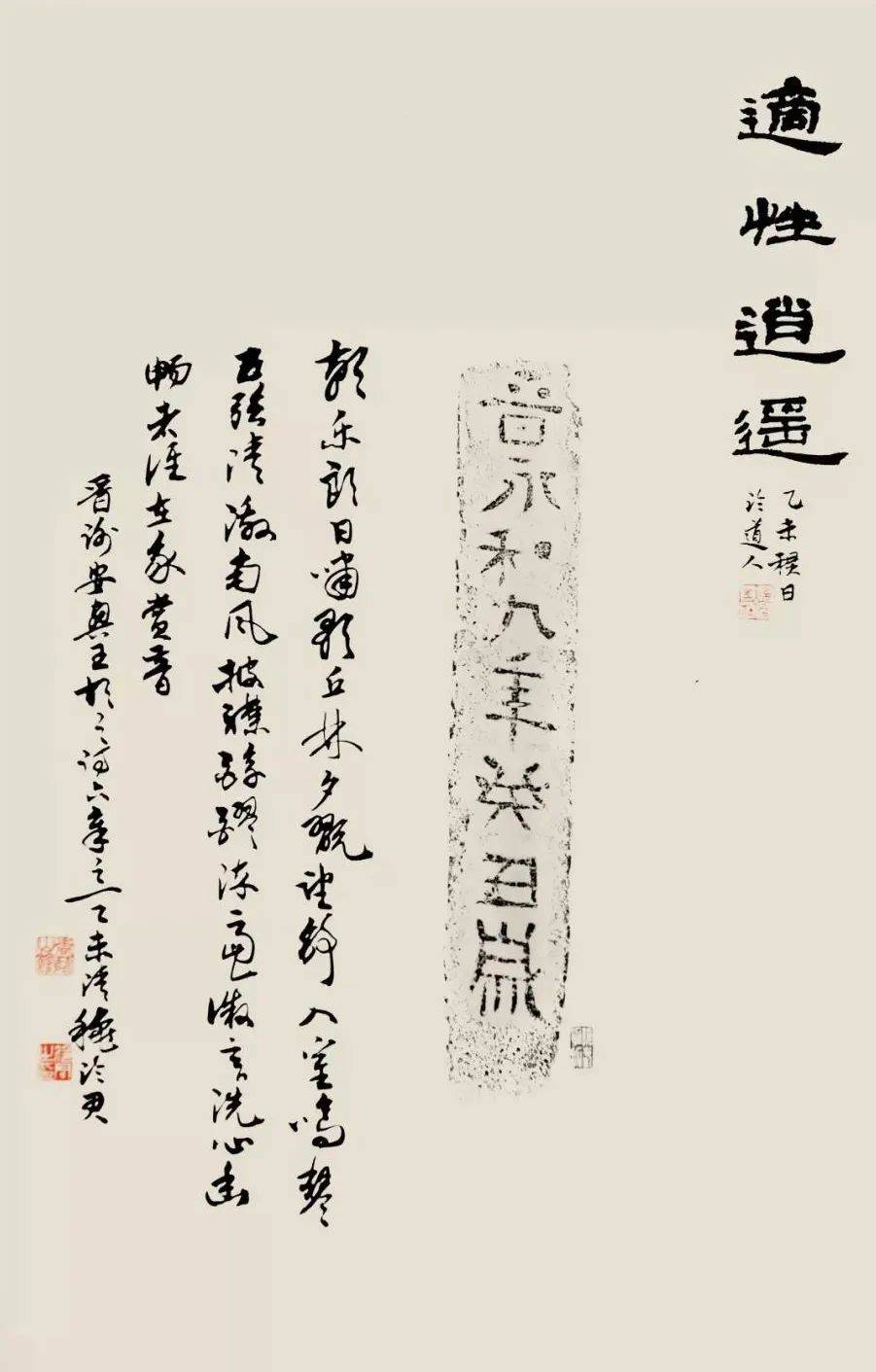

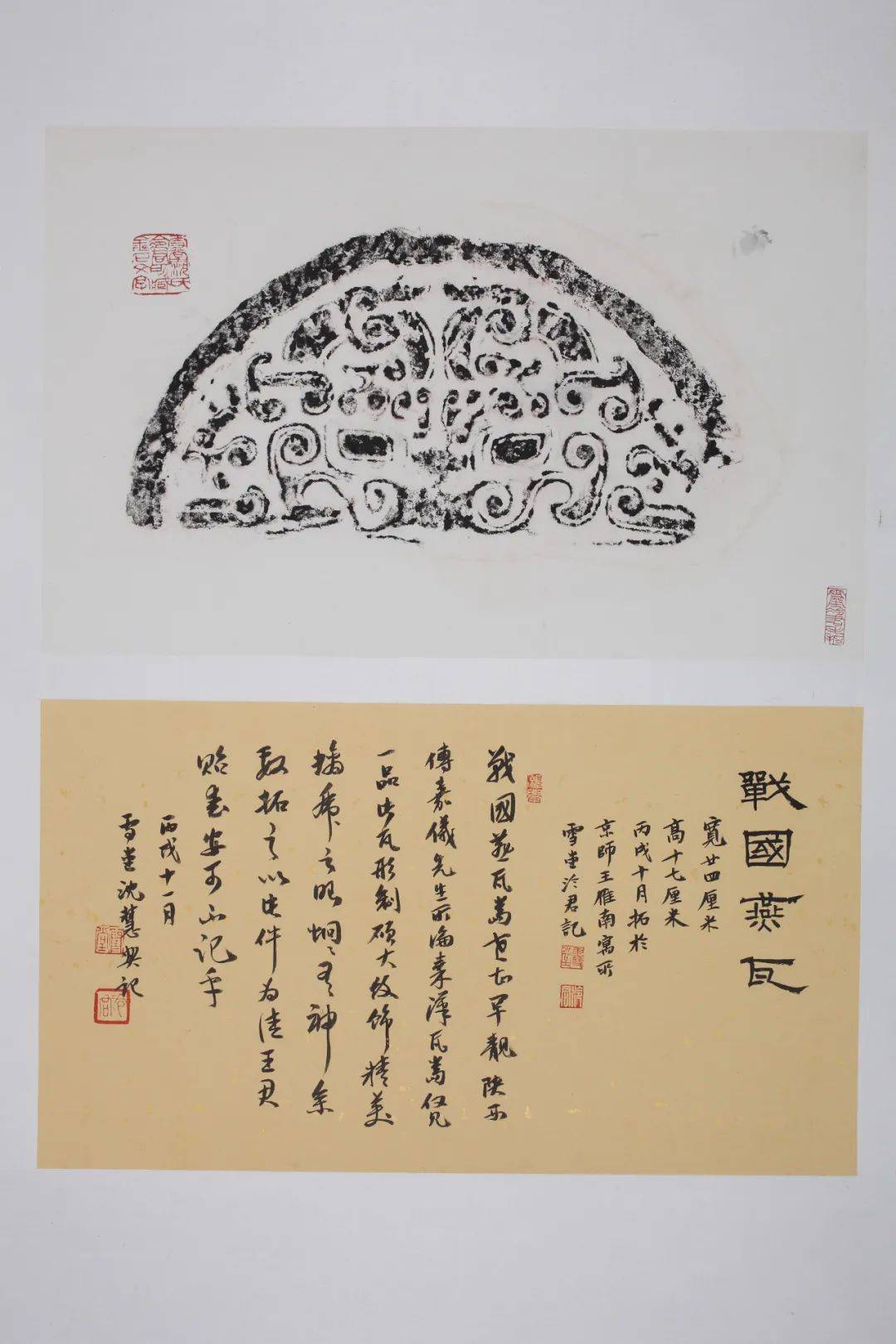

戰國燕虎紋瓦及題跋

袁:認識余正老師又是什么時候?

沈:初識余正老師是九十年代初在杭州龍翔橋的孝女路,是袁道厚先生帶我去的。當時看到余先生床底下收藏的大量封門青,感覺羨慕不止,印象極為深刻。此后我家在龍翔橋開店,與余正老師家離得很近,去的次數便多了起來。這樣幾年下來,自然就成了他的學生。后來余正老師搬家到滿覺隴,也是經常去請教的。雖然當時自己還沒有車,但去的次數并不少。如上午去,中午就可以品嘗到師母做的面條。余正老師平時主要教我篆刻,但《西泠印社小志》的點校工作,是他交給我的任務。通過幾年的點校,最后正式由浙江古籍出版社出版,從中學到了不少西泠印社社史和其他文史知識。

袁:你與可齋孫老師的情誼?

沈:孫慰祖先生也是袁道厚先生介紹認識的,大概1996年左右,袁老師帶我到上海博物館拜訪孫慰祖先生,之后又到孫先生浦東的新居看看。當電梯升到17樓的時候,我已感覺腳下發飄,如墜云霧了。因我從末登上如此高樓,從窗前向外一望,就有一種莫名的恐慌。因為上海與桐鄉尚遠,交通也沒有現在方便,拜訪之后,聯系也不多。

2002年,我完成了《桐鄉印人傳》的初稿,請孫慰祖老師審稿,并想求他寫一篇序,但孫先生卻要求我自己寫一篇綜合性的文章作為自序。我受了孫老師的鼓勵,硬著頭皮寫了一篇,后又請孫先生去潤色一番,便成了《桐鄉印人傳》的前言。2003年西泠印社百年華誕之際,我將這篇前言改為《桐鄉印史稿》,參加了西泠印社國際學術研討會,從此正式走上了印學研究之路。此后一直在孫老師的指導下,基本上每年完成一篇具有研究性的文章,參加西泠印社印學研討會。這十幾年來,我在印學方面的研究,都是孫慰祖老師一手指導過來的,有這樣的恩師,真是我一生最大的福氣。

袁:你多年來刀筆相濟,勤耕不輟,以理論印學論文一等獎加入西泠印社,說說當時的情況。

沈:從2003年參加西泠印社百年社慶之后,我就有了加入西泠印社的想法。從2006年開始,我也加入了西泠印社海選的隊伍。我一直試著理論與創作兩條腿走路,在參加海選的同時,不斷地進行印學理論的研究。2008年我撰寫的《吳隱印學活動綜述》獲得一等獎,被直接吸收為西泠印社社員。加入西泠印社,對我來說,是一個新的起點,也加重了自己肩上的責任。

2008年9月的西泠印社秋季雅集大會,在杭州香格里拉酒店的大禮堂舉行。時任杭州市委書記的黃國平等領導在主席臺上就座。我與復旦大學的施謝捷教授,和其他海選入社的幾位社兄一起上臺領取西泠印社社員證書,我的證書是浙江省人大常委會原副主任毛昭晰頒發給我的。領了證書,拍了照片,我先給臺上的領導和社長鞠躬致敬,再給臺下的社員們鞠躬致敬,臺上臺下,立即發出熱烈的掌聲,這樣激動的場景,至今記憶猶新。

袁:你也熱衷于美食,除理論研究外,這一氣質與孫老師也極其相似。聊聊桐鄉羊肉面?

沈:關于桐鄉羊肉面,我是有發言權的,因為我家從上世紀八十代初就開羊肉面店,對這碗面的體驗的確很深。關于桐鄉羊肉面的做法,至今還記得,關鍵是鍋底下要放螺絲和小紅棗。螺絲可以代表魚,與羊結合,就是一個“鮮”字。小紅棗的甜味,與羊肉結合,才能達到鮮甜的境界。每天早上3點起鍋開賣,一股鮮甜的肉香就充滿了整個店面。可惜現在羊肉的本質差了,配料又不講究,羊肉吃到嘴里入口即化、酥軟鮮香的感覺,我已經很久沒有享受到了。

可齋夫子也愛美食,但檔次比我高很多,先生是山南海北各種食材和做法都了如指掌,就像他對歷代印章一般爛熟于胸。有時講到吃,我們可以交流一個多小時。但交流時往往與刻印相聯系,如講到刻印的修改問題,就與炒青菜作比喻。炒青菜熟過了頭,鮮味就失去了。印章修改過頭,生辣的刀味就沒有了,道理是一樣的。這種分寸的把握,只有實際經歷者才能體會,一時還真是說不清楚。

袁:你的字和桐蔭山館的來歷?

沈:古代男子二十有字,字是自己取的名字。在2008年以前,出于對趙之謙的崇拜,我一直用“冷君”,幼稚的想法就是與趙之謙字冷君沾上一點關系。加入西泠印社后,冷字加一點,便成“泠君”了,就是西泠一社員的意思。至于桐蔭山館,也是加入西泠印社之后取的。桐鄉本無山,而我卻喜愛“山館”二字,就以“梧桐之鄉鳳凰來棲”的典故,取名“桐蔭山館”,一直用到現在。古人對齋館和字號的使用大都是比較講究的,有一個好的寓意,就給自己取個字號;每遷居一處,便另取齋館名稱。我若換個居住環境,也會另取一個齋館的。

袁:平時創作、研究,時間如何分配?

沈:因為我現在還在人大上班,書法篆刻和印學研究只能說是業余愛好,不是專業人員。我的業余時間總體來說就是“刻印章、寫文章”,以前刻印章多,現在寫文章多。“刻印章和寫文章”都是十分費眼的活,目前眼睛老花對創作有很大的影響,醫生建議我眼睛要省一點用,不能過度疲勞,如今真要注意勞逸結合了。

袁:聽說,當年老師們給你的批注、修改稿件,至今珍藏無缺。這與您所學檔案專業有關嗎?(笑)

沈:是的,以前老師寫給我的信,以及給我批改的作業,現在大部分保存在我的藝術檔案中。山雞自愛其羽,我不僅珍惜自己的作品,更珍惜各位先生的書信。除了檔案意識外,對各位老師的深情厚誼,可以通過他們的作品和書信進行交流,每當夜深人靜之際,取出先生十幾年甚至幾十年前的書信重溫一番,一種莫名的感動就油然而生。這樣美好的體驗,不知有沒有共同享受的知音?

袁:你的研究建樹以及嚴謹作風在印學和篆刻界有口皆碑。最新的研究成果,可與大家分享?

沈:對于這樣的評價我實在是不敢當,我現在真實的感受是:藝術天賦有限、學術能力有限、創作水平有限。我將自己定位于一個業余愛好者,這樣別人對我的期望就不會太高,能出一點成績,也全是正面的評價。如果將自己定位到專家或者教授的標準,我一點自信也沒有,別人的要求也會更加苛刻。我愛好印學研究和書法篆刻創作,是一種發自內心的真愛,并不是謀求稿費和名譽的工具。我研究張廷濟、汪啟淑、胡菊鄰、吳隱、葉銘、馬衡、張宗祥、簡經倫等人物,是心底里對他們表示敬佩,心甘情愿地花時間為他們寫點文字,作點奉獻。如果要講回報,寫作的過程就是一種學習和享受,真正的愛都是不講回報的。所以對人物的研究,只限于古代和過世的人物,當代人的藝術評論文章基本不寫。

今年西泠印社學術研討會的主題是印譜研究,前期我正好發現了幾十枚夾在《王冰鐵印存》中事關飛鴻堂藏印的邊款和印稿,我想把這些邊款和印稿作些整理和考證,提供給印學界使用。此外,廣東鄧爾雅的篆刻我也很喜歡,準備對他的篆刻藝術進行一次全面的梳理和總結,以進一步宣傳鄧爾雅的藝術成就及嶺南篆刻藝術。

袁:2010年上海世博會期間,你創作篆刻作品,由日本郵便發行紀念郵票,說說當時情形。

沈:2010年4月,我在日本大阪舉辦了個人金石書法展,日本《關西華文時報》等作了詳細報道。這一年,上海世博會正好舉辦,經《關西華文時報》和有關人員的介紹,為日本國家郵便創作十枚以篆刻為表現形式的郵票,作世博會日本國家館6月12日開館紀念。當時篆刻的內容都是我自己定的,約定沒有稿費,我只提供十枚印章的印稿。正式發行后,日本方面給我寄了30套郵票,故原石還是自己收藏著。當年7月,由上海友聯會組織,在上海世博會日本館舉行了一個世博會紀念郵票與書法作品的捐贈儀式,此事就劃上了一個圓滿的句號。

袁:首屆世界互聯網大會期間,為中外嘉賓表演創作中國篆刻藝術。又是怎么一個情況?

沈:2014年11月,首屆世界互聯網大會在烏鎮召開。桐鄉作為舉辦地,組織當地的藝術家為世界互聯網大會助助興。我有幸作為金石篆刻的代表,為中外嘉賓表演中國篆刻藝術的創作。表演結束后,一些外國友人爭著與我合影交流,但我不會外語,又沒有翻譯,只能送幾個印稿給他們留作紀念。外國友人雖然不懂篆刻,但他們對此很好奇,對藝術家充滿敬意。我想什么時候到歐美去宣傳一下中國篆刻藝術,為“一帶一路建設”和中西文化的交流做點事情。

袁:桐鄉物產豐富,人文薈萃,被譽為“魚米之鄉,絲綢之府,文化之邦”。近現代以來,桐鄉更是名人輩出,茅盾、豐子愷、錢君匋……先賢們在各自領域,成就斐然,光耀華夏。青桐印社,何時成立?說說當時情景。

沈:青桐印社是1986年7月由袁道厚先生發起成立的,首任社長是袁道厚先生,屬于民間社團性質。青桐印社主要是袁道厚先生在創辦《篆刻報》的基礎上,逐漸發展壯大起來的,主要活動基地是桐鄉君匋藝術院。2013年歸屬桐鄉市文聯管理,我是現任社長。青桐印社在上世紀九十年代初就已經名滿天下,社員們以敢為天下先的精神,創造性地開展工作,與西泠印社聯合舉辦全國篆刻聯展,創辦了中國首份篆刻類專業報紙《篆刻報》、首次舉辦了海峽兩岸篆刻聯展、編纂了當代首部縣域印學專著《桐鄉印人傳》等。但成績屬于過去,如何與時俱進,開創性地做好地方印社工作,我感到壓力也是不小的。

袁:感謝您對《中國篆刻》的支持,再次感謝您接受本刊的采訪。

沈慧興近年所刻印稿

歷年發表印學論文、出版著作

2002年10月,編著《桐鄉印人傳》,由浙江華寶齋印行出版。

2003年11月,論文《桐鄉印史稿》入選西泠印社“百年名社?千秋印學”國際學術研討會。

2004年7月,《錢林印社考》發表于《美術報》。

2004年9月,《吳徵是西泠印社社員嗎?》發表于《西泠印社》雜志。

2005年10月,《殳書銘的篆刻之路》入編《桐鄉文脈》。

2006年10月,論文《關于〈西泠印社小志〉若干問題的探討》入選西泠印社早期社員社史研究學術研討會。

2007年3月,《巾幗何必讓須眉—記桐鄉的女印人們》發表于《美術報》。

2007年12月,論文《飛鴻堂印譜匯考》入選西泠印社明清徽派篆刻藝術研討會。

沈慧興所刻印稿

2008年3月,論文《飛鴻堂印譜簡考》發表于《西泠印社》雜志。

2008年9月,論文《吳隱印學活動綜述》獲“孤山證印”西泠印社第二屆國際印學峰會論文一等獎。

2009年10月,論文《從清儀閣所藏古器物文看張廷濟的金石生活》入選西泠印社金石學學術研討會。

2010年10月,論文《吳隱與早期西泠印社出版的印學圖籍》收入中國書協主編的《當代中國書法論文選(印學卷)》。

2011年4月,《葉銘年表》發表于中國篆刻網。

2011年6月,點注《西泠印社小志》,由浙江古籍出版社出版。

2011年10月,論文《歷代篆刻字書的編纂與應用》入選“孤山證印”西泠印社第三屆國際印學峰會。

2012年3月,提供《越社》總第11期全期有關吳隱文章和吳隱印稿。

2012年6月,《作為西泠印社社長的張宗祥先生》發表于《西泠印社》雜志。

2012年11月,論文《黃花秋葉飄零盡 老菊猶有傲霜枝—胡钁的篆刻及其他》入選西泠印社明清篆刻史研討會。

責任編輯:咪咪